Cauim: quase 500 anos de proibição e enfim liberado para consumo

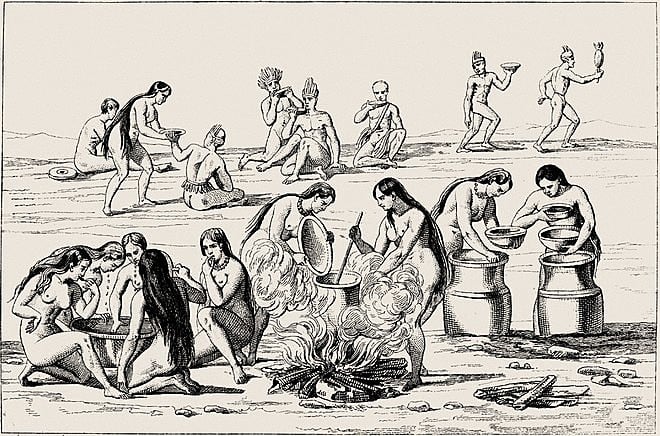

O cauim — bebida feita originalmente de mandioca, mas também de milho, frutas e tubérculos, por meio da mastigação fermentativa — ainda hoje é amplamente consumido em rituais por mais de 200 etnias indígenas, como parte de um rico e complexo patrimônio da cultura material ancestral brasileira.

No entanto, essa bebida foi severamente suprimida pelos europeus nos centros urbanos.

Curiosamente, os portugueses chegaram ao Brasil e ao Japão quase simultaneamente, no início do século XVI. Em lados opostos do globo, encontraram culturas profundamente marcadas por códigos de honra e ética marcial.

No Brasil, assim como no Japão dos samurais, morrer capturado era considerado uma boa morte — como bem retratado no romance Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Essa visão, embora envolta em brutalidade aos olhos europeus, despertava tanto estranhamento quanto admiração.

Mas a Igreja Católica tinha outra agenda para o Brasil.

O primeiro marco da repressão ao cauim ocorreu por volta de 1550, quando o cacique Tibiriçá — já batizado como Martim Afonso — renunciou à sua cultura originária. Em um gesto simbólico, impediu que mulheres necrófagas devorassem um prisioneiro guaiana cativo, esbravejando e chutando os vasos em forma de cambuci usados para fermentar o cauim. Isso aconteceu na região do Inhapuambuçu — entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, no atual centro de São Paulo. Esse episódio passou a ser interpretado como o início da proibição do cauim.

Mais tarde, o Marquês de Pombal intensificou essa repressão com a Lei do Diretório dos Índios, seguida pelo Alvará de 1759, que proibiu o uso de línguas indígenas — incluindo o Tupi Antigo.

Por quase 500 anos, o cauim desapareceu do mapa (literalmente): o MAPA (Ministério da Agricultura) só o reconhecia como ingrediente da tiquira, sem regulamentação própria para sua comercialização.

A retomada: cauim e Tupi renascem juntos

Tudo começou com uma visita que fiz a uma aldeia indígena no início de 2010. Lá, experimentei o cauim pela primeira vez — meio estranho, devo admitir — mas com um frescor e umami surpreendentes. Uma “bandeirinha tupi” imediatamente subiu na memória, lembrando das histórias que minha avó Zuzu contava sobre nossa descendência de Tibiriçá e João Ramalho.

Decidi levar o desafio aos meus amigos da empresa, começando pelos mixologistas James Guimarães e Rafael Mariachi, que experimentaram o primeiro cauim que eu mesmo mastiguei. Depois, contei com o apoio do pessoal da fábrica de Resende (RJ), que me forneceu alfa-amilase para tentar substituir o processo tradicional de quebra de amido. O resultado foi decepcionante.

Só em 2013, com a ajuda da sommelier de saquê 作永ひかる – Hikaru Sakunaga, especialista japonesa que não falava uma palavra em português, passei a usar o kōji para a quebra de amido em açúcares, no chamado Método Japonês — tal como no saquê.

Em 2017, conheci Hildo Sena, professor da FATEC de Araçatuba, que vinha desenvolvendo o Método Enzimático que não só tornava o cauim mais saboroso, como mais padronizado que o japonês.

Desenvolvemos o ‘cauim contemporâneo’, que difere dos cauim das aldeias por não ser mastigado e ter todo o processo foi descrito em Tupi Antigo, lingua morta redescoberta pelo professor Eduardo Navarro da USP , com a ajuda de amigos da aldeia Tracoeira, na Baía da Traição (PB), que estão revivendo o idioma falado por Tibiriçá e Felipe Camarão — com apoio do professor Kuarassy Koema e Romildo Tupiretama.

O próprio editor deste site Marco De la Roche foi um dos stakeholders, fazendo, no balcão do clássico Riviera, o primeiro drink com café e guaraná ralado na lingua de pirarucu, com a verssão japonesa da bebdida.

A passos largos, porem lentos, nosso time se formava, Cassio Cunha, ex-diretor de qualidade da Pernod Ricard em Nova York, chegou ao e nos deu as ferramentas que abriram caminho para o reconhecimento legal do cauim pelo MAPA.

Foi ele quem nos alertou sobre a consulta pública para a revisão do Decreto 6.871/09, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994. Escrevemos um texto lindo defendendo o cauim como instrumento de preservação dos biomas brasileiros e de recontagem da história dos povos originários. Na ultima segunda-feira, 31 de outubro de 2025, o Decreto nº 12.709 foi finalmente publicado no Diário Oficial da União. Seu artigo 41 trouxe a definição que mudou tudo:

Na ultima segunda-feira, 31 de outubro de 2025, o Decreto nº 12.709 foi finalmente publicado no Diário Oficial da União. Seu artigo 41 trouxe a definição que mudou tudo:

“Fermentado de vegetal é a bebida obtida pela fermentação do mosto de uma ou mais espécies vegetais ou do respectivo suco integral, suco concentrado ou polpa de vegetal.”

Você talvez ainda não tenha percebido a dimensão dessa conquista. O decreto recém-publicado abre um precedente histórico para uma transformação radical e inédita: nos próximos anos, poderemos ver nas gôndolas dos supermercados brasileiros o cauim dos Tupis, o saki dos Ingarikós feito com batata roxa, o tarubá de mandioca dos Sateré-Mawé, o pajuaru dos Wapixána e Makuxi, a chicha de milho — já em produção pela Cozalinda, com curadoria de Diego Rzatki — e o caxiri dos amigos da Companhia dos Fermentados.

Estamos diante de um universo cultural exuberante, vibrante e profundamente enraizado na diversidade dos povos originários. Um Brasil ancestral que o mundo aguarda, ansioso, para conhecer e celebrar.

T’ereikokatu! (Saúde em tupi antigo).

Luiz Pagano é historiador, ilustrador e idealizador do cauim contemporâneo, unindo ciência, espiritualidade e cultura tupi-japonesa.

Receba nossa newsletter com os melhores artigos do universo da mixologia.

Obrigado por se inscrever!